news

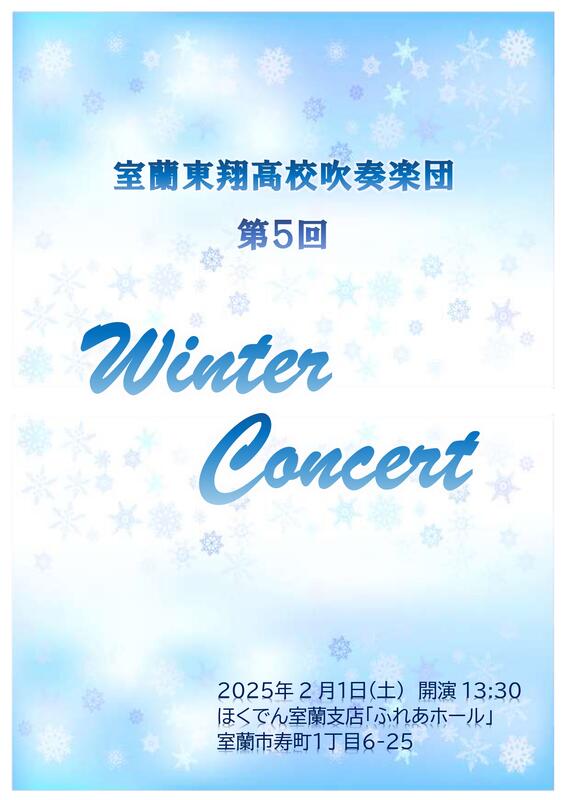

吹奏楽局ウィンターコンサートの案内について

2月1日(土)に吹奏楽局1,2年生によるウィンターコンサートを行います。13:00開場、13:30開演となります。入場無料です。たくさんのご来場をお待ちしております。

1年次産業社会と人間「ライフプラン」クラス内発表

1年次産社では12月から4回にわたって「ライフプランクラス内発表」を実施し、生徒同士がお互いの発表を真剣に聞く姿が見られました。

10月から始まったライフプランの取り組みを通して、1年次生一人ひとりが自分の進路と向き合い、これからの学校生活でやるべきことや卒業後の生き方について深く考えることができたようです。また、「どうやったら自分の考えが伝わるか」に思いを巡らせる中で、発表原稿やスライド、話し方などにも多くの工夫が凝らされていました。

特に優秀な発表をおこなった12名の生徒は、2月13日(木)に行われる「ライフプラン全体発表会」において、各クラスを代表して1年次生全員の前で発表します。どのようなライフプランを聞かせてくれるのか、今から楽しみですね!

総合学科通信第3号

総合学科通信第3号発行いたしました。リンク先よりご覧になれます。

2年次総合的な探究の時間「課題研究オリエンテーション」

12月12日(木)、2年次の総合的な探究の時間に「課題研究オリエンテーション」を行いました。

2年次生はこれから1年間をかけて課題研究に取り組んでいきます。これからの活動に向けて、なぜ課題研究を行うのか、テーマ設定のポイント、テーマ設定に向けた冬休み中の課題などについて、担当の先生からの話がありました。すでにテーマについて悩む生徒の姿も見られました。

冬休み中は自分の興味関心と、SDGsの視点をふまえた社会問題との共通点を見つけてきてもらいます。

先日の3年次生の発表に負けないような、高校生らしいテーマの研究が行われること、仲間と協働し、何より楽しんで活動する様子が見られることを期待しています。

3年次「高校生等労働教育啓発事業」を行いました。

12月11日(木)LHRの時間を利用し、高校生等労働啓発事業として小樽商科大学の 國武 英生 教授に講演いただきました。

講演のなかでは労働関係法令について、これから社会で働く高校生にとって大切な基礎知識などをすでに身近なアルバイトなどの場面を想定して紹介、説明いただきました。

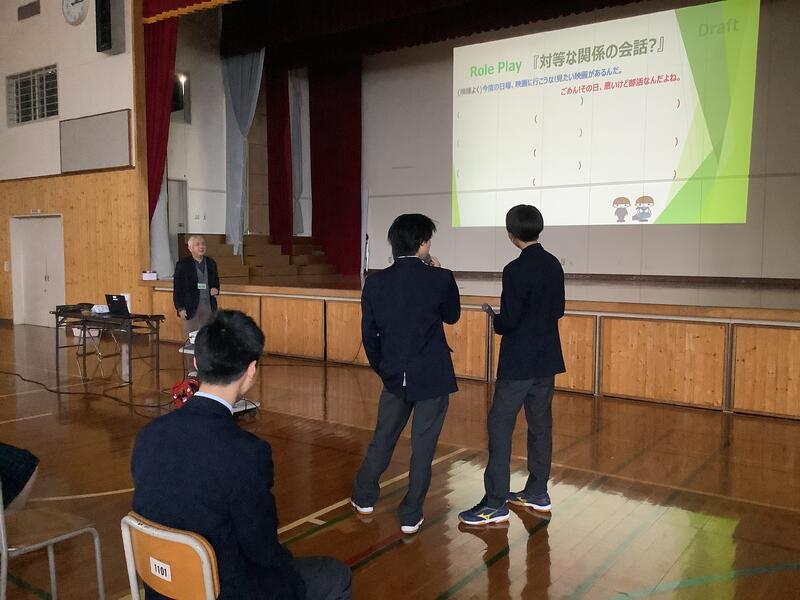

1年次「デートDV防止出前講座」を行いました。

12月11日(水)5校時、室蘭人権擁護委員会の方にお越しいただき、デートDV防止についてお話をいただきました。

人権全般の話から始まり、デートDVは身体的暴力だけでなく、金銭を払わせる経済的暴力、行動を縛る社会的暴力など様々な種類があることを教えていただきました。

講座の終わりには各クラスから生徒が前に出て、会話の続きの良い例と悪い例を考え、実演してもらいました。

「課題研究全体発表会」を行いました。

12月5日(木)総合的な探究の時間に「課題研究全体発表会」を行いました。11月におこなわれた「まとめ発表会」で選出された10グループ23名の生徒が2,3年次生全員を前に発表しました。

テーマは睡眠の質やダイエット、記憶、食事時のコミュニケーションなど身近な話題から、鉄のまちという室蘭の特色から着想を得たもの、語学学習やイラストなど技能に関すること、進路に関連して、資産運用で進学資金の調達を目指してみたものや、介護課題という社会問題解決に向けたものまで、様々でどれも興味深いものでした。この全体発表会で選出された1グループが来年1月、札幌市で行われる総合学科学習成果発表会に出場します。

また、2年次生は全体発表会を参考にしつつ次年度に向けて、この12月から課題研究のテーマを考えはじめます。先輩たちが取り組んできた研究活動への姿勢を引き継ぎ、来年度も個性豊かなテーマの研究活動が展開されることを期待しています。

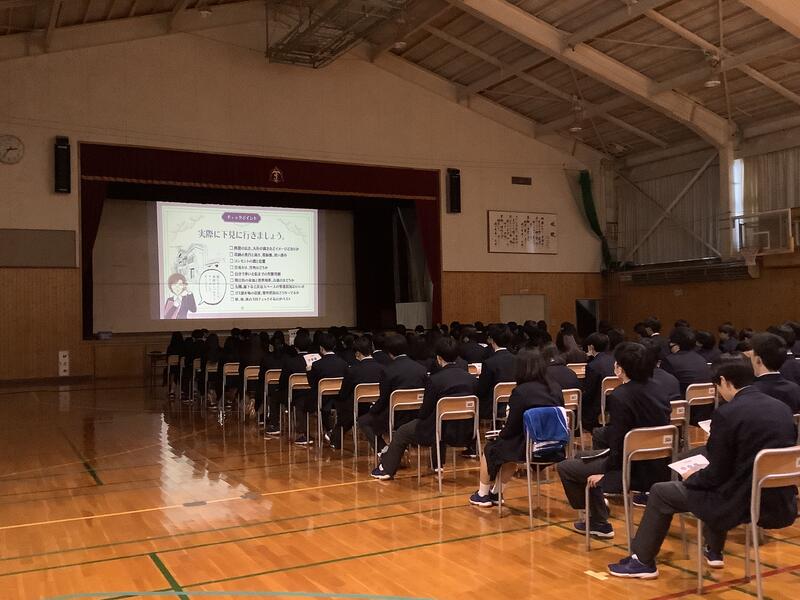

3年次「はじめての一人暮らし講演会」を行いました。

12月4日(水)LHRの時間を利用して、3年次生を対象に「一人暮らし講演会」を行いました。

卒業をひかえ、就職や進学で一人暮らしを始める生徒も多くいます。公益社団法人全日本不動産協会北海道本部より講師をお招きし、賃貸契約のしくみや注意点、保険についてなど一人暮らしを始めるにあたって知っておきたいことを講演していただきました。

【お知らせ】課題研究全体発表会

12月5日(木)13:30~

本校体育館にて課題研究全体発表会を行います。

「総合的な探究の時間」の取り組みとして1年間、生徒一人ひとりがテーマを設定し、グループをつくって課題研究に取り組んできました。

その成果として、先日行われた「まとめ発表会」で選出された10グループが全体発表会として2,3年次生全員に向けて発表を行います。

3年次生の保護者、PTA役員の皆さまには案内を配布させていただきました。

是非、3年次生がこの1年間を通して取り組んできた課題研究の成果を観にいらしてください。

出席票のない方はお子様の担任を通じて来校連絡をお願いします。

代表グループのテーマは次のとおりです。

1.睡眠

2.英語を話せるようになるためには

3.効率の良い生活に必要なこととは!!

4.高校生から始める資産運用

5.効率よく健康的に痩せる方法を研究する!

6.イラストをよりよく見せるための方法

7.介護士の人手不足について

8.食事と会話の繋がり

9.鉄が植物に与える影響

10.読む、理解する、力をつける。

全体発表会で選出された1グループは1月に行われる総合学科学習成果発表会に出場します。

3年次「課題研究まとめ発表会」を行いました。

11月7日、14日の2週間にわたる「総合的な探究の時間」を利用して「課題研究まとめ発表会」を行いました。

春にグループ組みをしてから「協働」で探究活動をおこなうことに力を入れて取り組んできました。グループで取り組んだからこそできた広い調査や複数の実験があった一方で、グループ研究ならではの意見の不一致やテーマの共通点探しなど、難しさもありました。前期は課題研究に費やす時間も多くなく、後期は進路活動なども始まるなかで各グループで時間を工夫しながら探究活動を進めてきました。

1年次の「産業社会と人間」にはじまった総合学科3年間の集大成として各グループ、よいものを発表できたのではないかと思います。このまとめ発表会を経て選出された10グループは12月5日(木)におこなわれる「課題研究全体発表会」で校内発表を予定しています。保護者の皆様もぜひ生徒の研究成果を観にいらしてください。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |

令和7年度(2025年度)の学校案内をご覧になる場合は以下のファイルをダウンロードしてください。

〒050-0072

室蘭市高砂町4丁目35番1号

職員室:0143-44-3312

事務室:0143-44-4783

FAX:0143-44-4787

本サイトは, 北海道室蘭東翔高等学校が教育利用を目的として公式に運営する非営利サイトです。生徒, 保護者および教職員の人権保護のため, いかなる理由によっても本サイトの内容の無断転載, 無断使用, 営利目的使用等は固く禁止させていただきます。

令和8年度(2026年度)入学者選抜における「学校裁量についての実施予定」及び「入学者の受入れに関する方針等」については、次のファイルで確認してください。

本校のいじめ防止基本方針は次の通りです。

本校ではアンケート・個人面談等で実態把握に努めていますが、保護者・地域の方々からも広く情報提供をお願いしています。

何か気になる情報等がありましたら、以下のリンク先をクリックして詳細を記載していただきますようお願い致します。

本校のいじめ防止基本方針のいじめの定義に基づき、いじめ事案として認知した数は、昨年度6件です。

リンク先はこちら↓

現在ありません。